빛나는 붉은 별*王壽福

|

이애리수(1910년생) 황성엣터

신카나리아(1912년생) 강남달

이난영(1916년생) 목포의 눈물

황금심(1921년생) 알뜰한 당신 박향림(1921년생) 오빠는 풍각쟁이

박단마(1921년생) 나는 열일곱 살이에요

송민도(1925년생) 나 하나의 사랑 금사향(1929년생) 홍콩 아가씨 나애심(1930년생) 과거를 묻지 마세요 안정애(1936년생) 대전블루스 |

그런데... 왕수복(1917년생)은 이들과 달리 낯선 이름이다. 냉전 시대를 살면서 감히 입 밖으로 내 뱉지 못했던

왕수복(王壽福)..우리나라 최초의 10대 가수 1위를 차지한 사람. 영화 ‘해어와’의 모티브가 된

기생 권번 출신의 가수.

‘메밀꽃 필 무렵’의 이효석과 사랑에 빠지고, 그러나 이효석은 요절하여 왕수복을 떠나고.

노천명 시인의 연인 김광진(당시 보성전문학교 교수)을 낚아채어 그를 따라 북으로 간다. 김광진은 현민 유진오 박사의 절친이었다고 한다.

왕수복은 유행가 가수에 만족하지 않고 일본에 유학하여 정통 성악을 공부하고 대학교수까지 역임하며

김광진과 왕수복은 둘 다 평안남도가 고향이다. 해방 직후 북으로 가서 정착했으니..월북이라고 표현하기도 적당하지 않다. 자기들을 필요로 하는 곳으로 간 것일뿐.

북으로 간 김광진 왕수복은 고위관료와 공훈배우가 되어, 대를 잇는 북한 정권 최고의 대우를 받으며 천수를 누리고 북쪽의 애국열사묘지에 묻혔다. 그 많은 잘난 사람들이 숙청 되고 처형 당했건만.

평안남도 강동군 출신으로 편모 슬하에서 자랐다. 명륜여자공립보통학교 3학년 때 학업을 중단하고 평양기생학교에 입학하였다. 기생학교에서 다양한 기예를 배워 기생이 되었다. 노래에 재능을 보인 왕수복은 10대 중반이던 1933년에 콜럼비아레코드에서 〈울지 말아요〉와 〈한탄〉을 취입하여 최초의 기생 출신 대중가요 가수가 되었다. 이듬해 데뷔한 선우일선과 함께 기생 출신 신민요 가수로 쌍벽을 이루었다. 1935년에 《삼천리》가 실시한 인기 투표에서 선우일선, 이난영, 전옥에 앞서 1위를 차지할 정도로 인기를 끌었다. '유행가의 여왕'으로 불리며 인기 정상에 있던 1936년에 일본으로 건너가 개인 교습으로 서양 음악을 공부했다. 이후 메조소프라노 가수로 변신하여 주로 조선 민요를 서양 성악 창법으로 불렀다. 당시 인터뷰를 통해 "최승희씨가 조선무용을 살린 것처럼 나는 조선의 민요를 많이 노래하고 싶습니다."라고 밝힌 바 있다. 소설가 이효석과 경제학자 김광진의 연인으로도 유명하다. 1942년 이효석이 사망할 때 임종을 지켰고, 이후 시인 노천명의 연인이었던 김광진과 결혼하였다. 김광진이 월북했을 때 함께 평양에 남아 조선민주주의인민공화국에 정착했다. 1953년에 중앙라디오 방송위원회 전속가수로 가수 활동을 재개한 뒤, 1955년에는 국립교향악단 성악가수가 되었다. 1959년에는 조선민주주의인민공화국의 공훈배우 칭호를 수여받았으며, 말년까지 최고의 대우 속에 활동하고 사후에는 애국렬사릉에 묻혀 있다. 1965년에 김광진과 함께 판문점을 관광하는 모습이 포착되어 대한민국 언론에 보도되기도 했다. [위키] |

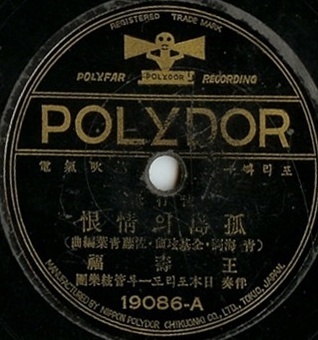

孤島의情恨

**

연합뉴스

<애국열사릉에 묻힌 평양기생 왕수복>

영문 뉴스 음성지원 서비스 듣기 본문듣기

기사입력 2006-09-21 11:02 | 최종수정 2006-09-21 11:02

(서울=연합뉴스) 김태식 기자 = 1935년 평양 숭실전문학교로 자리를 옮긴 이후 소설가 이효석(李孝石. 1907-1942)에겐 문학의 황금기가 펼쳐졌다. '모던보이'였던 그는 언제나 고독과 사색을 즐겼다.

평소에도 폐가 좋지 못했던 그는 1942년 5월, 결핵성 뇌막염으로 쓰러져 입원한다. 그리고 그달 25일 오후 7시30분, 36세 모던보이는 영원히 눈을 감았다.

임종은 그의 부친 외에도 다른 한 명의 여인이 했다. 이 여인이 평양의 기성권번 기생학교 출신으로 당대를 대표하는 대중가수였으며, 해방 뒤에는 북한에서 갖은 영화를 누리다 '공훈배우'가 되고, 마침내 애국열사릉에까지 묻히게 된 왕수복(王壽福. 1907-2003)이었다.

중앙대 교양학부 신현규(申鉉圭) 교수의 근간 '평양기생 왕수복, 10대 가수 여왕되다'(경덕출판사)는 '욕'(辱)으로 점철된 인생을 살다가 대중사회의 도래와 함께 화려한 대중가수로 등극해 '영'(榮)을 누리다 마감한 한 인물을 통한 한국 근현대사 문화사 탐구의 한 성과물이라 할 수 있다.

앞서 신 교수는 왕수복을 포함한 한국 근현대사 기생인물 생활사인 '꽃을 잡고'를 출간한 적이 있다. 집요한 기생문화 들여다보기를 시도하고 있는 셈이다. 따라서 이번 책은 그 연속물인 동시에 전자가 망원경을 동원한 데 견주어 이번에는 현미경을 통한 기생의 탐구물이라 할 수 있다.

한데 이 책은 부제가 '기생이 쓰는 기생이야기'인 데서 엿볼 수 있듯이 이른바 1인칭 고백록의 형식을 취하고 있다. 다시 말해, 작가는 열사릉에 묻힌 왕수복을 불러내 그로 하여금 그 삶의 궤적을 회상케 하는 화법을 동원했다.

고백록 형식 그 자체만을 평가할 때 이번 책은 그다지 성공적이라고 보기 힘들다. 어쩐지 산만한 느낌을 준다. 나아가 대중스타 왕수복의 등장은 한국사의 근대와 전근대를 분기하는 가장 명확한 증거물이라 할 수 있음에도 이에 대한 설명이나 의미부여가 충분하지는 않다. 대중스타가 대표하는 대중사회, 그것은 근대가 전근대와 무엇이 다른 지를 논할 때 명백한 증거물로 역사의 제단에 제출될 수 있다.

이런 소소한 흠결이 발견되기는 하나, 저자는 평안도 지역 화전민의 막내로 태어나 먹고 살기 위해 험난한 기생의 길을 걸을 수밖에 없었던 왕수복의 일생을 파노라마처럼 재구성했다.

남들의 연구성과를 요란한 문학적 수사로 적당히 '땜질'해 구성한 천박한 역사대중화물이 아니다. 주장을 뒷받침하기 위해 각재각소에 각종 증거를 제시했다. 무엇보다 도판이 풍부하다.

왕수복의 일생은 크게 식민지시대와 북한시대로 대별할 수 있는데, 작가는 식민지 조선과 식민모국 일본을 오간 전반기의 그의 생애를 기생학교시절과 '10대 가수'로 등극한 시절, 나아가 대중스타의 길을 접고 들어선 성악가의 시대로 대별했다.

왕수복의 일생에 두 명의 중요한 남자가 등장하는데, 첫째가 아내를 사별한 이효석이며, 둘째가 한때는 시인 노천명의 약혼자였던 김광진(金洸鎭. 1903-1981)이다. 김광진은 일반에게는 아주 생소하지만, 역사학계에서는 매우 저명한 인물로 경성제국대학 출신으로 보성전문학교 경제학 교수를 지내다가 해방 뒤 월북해 김일성종합대학 경제학부장을 역임했다.

이효석을 떠나 보낸 왕수복은 해방공간인 1947년, 14살 연상인 김광진과 살기 시작해 그 해 첫딸을 낳았으며, 73년에는 남편이 김일성훈장을 받는 장면을 지켜보기도 했다.

북한에서의 왕수복은 1955년 7월 김일성 주석과 처음 만난 뒤 그 다음달 소련 공연에 북한 대표로 발탁되면서 인생의 절정을 구가하게 된다. 조선가요의 '여신'(女神)이란 별칭까지 얻은 그는 1965년 5월11일, 남편 김광진과 함께 판문점을 관광하던 장면이 사진에 포착되기도 했다.

1977년 환갑 때와 10년 뒤 칠순, 나아가 97년 팔순에는 김정일에게 생일상을 받기도 했다. 2003년 6월에 세상을 떠난 그는 이듬해 4월, 북한의 국립묘지격인 애국열사릉으로 이장됐다. 251쪽. 1만원.

http://blog.yonhapnews.co.kr/ts1406